Sejarah selalu punya dua wajah. Sejarah yang ditulis oleh penguasa, dan yang hidup di ingatan orang-orang. Itulah yang kami temukan ketika mewawancarai empat orang dari latar belakang berbeda tentang bagaimana sejarah seharusnya ditulis ulang: Alwijo, seorang kreator konten; Aurelia Vizal, penulis dan kreator konten; sejarawan Andi Achdian; dan terakhir dengan seniman Dolorosa Sinaga.

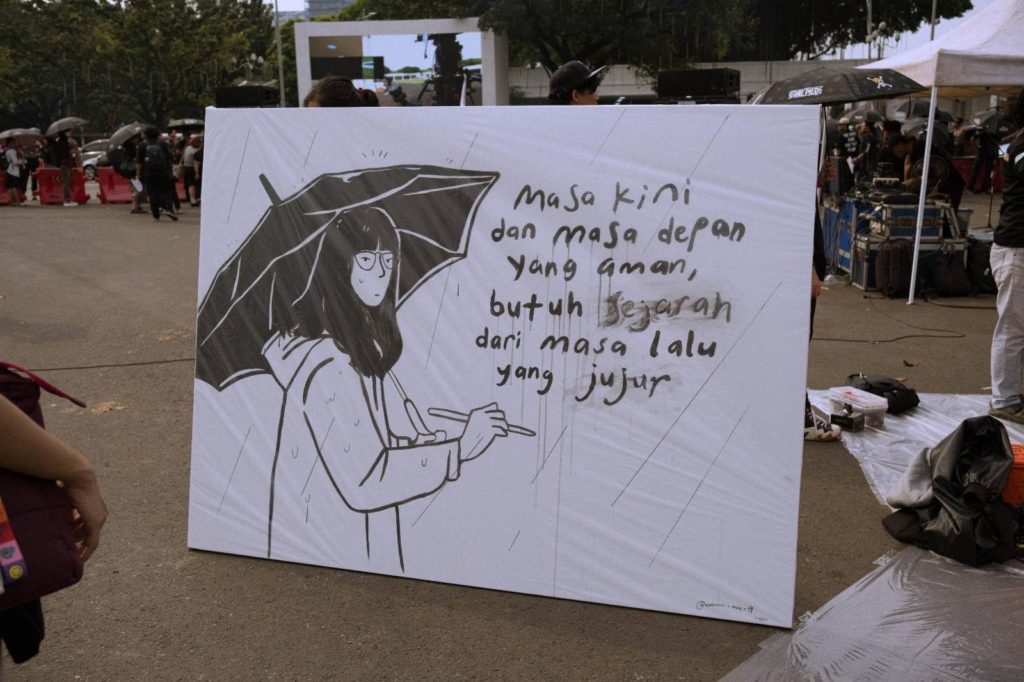

Dari pertemuan ini, membawa kami pada satu benang merah yang sama. Bahwa mereka sama-sama menolak upaya penulisan ulang sejarah resmi, meski menyuarakannya dengan cara yang berbeda-beda.

Bersama Alwijo kami melihat bagaimana generasi muda berani bersuara, bahkan ketika suaranya membuat ia digerebek aparat di rumahnya setelah menyuarakan kritik atas RUU TNI. Obrolan kami kemudian berubah menjadi lebih reflektif bersama Aurelia Vizal, penulis keturunan Tionghoa yang kerap menyinggung bagaimana pelajaran sejarah sering menyingkirkan tragedi HAM seperti tragedi Mei 1998.

Dari sana, pandangan kami melebar bersama sejarawan Andi Achdian. Kami menemukan gambaran yang lebih luas, tentang bagaimana penulisan ulang sejarah tak hanya sekadar buku pelajaran di sekolah, tapi penuh dengan kepentingan politik. Puncaknya, kami tiba di studio Dolorosa Sinaga.

Di ruang penuh patung yang seakan berbicara tentang luka dan perlawanan itu, kami disambut hangat olehnya—seniman yang selalu menaruh cinta dalam setiap karyanya. Melalui karyanya, ia mengingatkan kami bahwa sejarah kelam bangsa ini tidak boleh ditutupi, melainkan harus dibongkar dan diajarkan secara jujur.

Kalau kita ingin memastikan tragedi kemanusiaan tidak berulang, negara harus berani mengakui apa yang terjadi, termasuk membongkar represi dan pelanggaran yang digunakan untuk membungkam

“Kalau kita ingin memastikan tragedi kemanusian tidak berulang, negara harus berani mengakui apa yang terjadi, termasuk membongkar represi dan pelanggaran yang digunakan untuk membungkam” ujarnya secara tegas.

Kalau bukan dari sekolah, belajar sejarah dari mana?

Perjalanan kami dimulai saat kami mewawancarai Alwijo lewat Zoom sore itu. Wajahnya muncul di layar dengan senyum singkat sebelum ia mulai bercerita. Suaranya tenang, tapi matanya sesekali menatap lurus ke kamera seakan ingin menekankan maksudnya.

“Sejarah itu membosankan, repetitif, dan normatif karena yang dipelajari di sekolah adalah sejarah elit, bukan perjuangan rakyat,” ujarnya, membuka percakapan dengan nada kritis.

Di layar, Alwijo tampak semakin bersemangat saat bercerita tentang pengalamannya berkutat dengan sejarah. Menurutnya, belajar sejarah tidak selalu harus lewat buku tebal yang membosankan. Dengan satu kali klik di media sosial, orang bisa menemukan berbagai sudut pandang sejarah Indonesia yang jarang sekali hadir di ruang kelas.

Tak hanya itu, baginya sejarah juga tidak boleh berhenti pada deretan kronologi atau nama besar tokoh. Di balik setiap peristiwa, selalu ada pelajaran untuk masa kini dan masa depan. Ia mengaku, banyak inspirasi yang justru ia temukan lewat biografi tokoh nasional.

“Saya itu suka biografi ketika orang atau tokoh-tokoh nasional itu menghadapi krisis. Jadi, saya tidak harus menghadapi langsung tanpa kosongan gitu. Jadi aku ada blueprint-nya.. ini orang menghadapi krisis nih, bagaimana sih? Bagaimana Soekarno, Bung Hatta, Syahrir ketika dibuang.. apa yang dia lakukan? Terus aku terapkan dalam kehidupan sekarang ketika aku teralienasi dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang aku lakukan itu aku terapkan dari tokoh-tokoh nasional.” pungkasnya.

Dari pengalaman Alwijo, kita dapat melihat bagaimana sejarah saat ini dapat diakses di luar bangku sekolah termasuk sosial media. Dari sini muncul pertanyaan yang lebih besar tentang, siapa yang sebenarnya berhak menulis ulang sejarah? Apakah sejarah adalah milik pemerintah? Atau milik masyarakat yang menjadi saksi dalam sejarah tersebut?

Sejarah milik siapa?

Proyek penulisan sejarah “resmi” yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan ini menimbulkan banyak perdebatan di mata publik. Dalam wawancara via Zoom bersama kami, sejarawan Andi Achdian menyampaikan kegelisahan yang serupa. Dengan nada tenang namun penuh kritik, ia menyebut dirinya memiliki mixed feeling terkait proyek ini.

“Secara umum, saya senang ada inisiatif untuk menyusun sejarah Indonesia yang lebih utuh. Tapi saya juga miris dengan proses dan kerangka kerja awalnya. Apalagi arahan dari Menteri Kebudayaan yang jelas mengatakan tidak ingin sejarah mengorek luka, tapi ingin ditulis dengan tone positif,” katanya.

Bagi Andi, arahan semacam itu bukan sekadar teknis penulisan, melainkan bentuk konstruksi ideologis. Sejarah diarahkan untuk tampil positif, bagus, dan “menyejukkan”, sementara tragedi besar bangsa hanya akan disebut sebagai “excess” atau efek sampingan dari pembangunan.

“Jadi dia menampilkan fakta, tapi bukan untuk memberikan makna hidup, melainkan untuk meragukan. Fakta itu diceritakan, tapi diceritakan untuk diragukan. Itu problematis. Bukan cerita dengan empati, tapi cerita yang justru membuat orang bingung,” tegasnya.

Kritik serupa juga disampaikan oleh Aurelia. Menurutnya wacana tersebut seperti proyek repackaging yang berpotensi memutihkan pelanggaran HAM di masa lalu. “Kalau ini diteruskan, sejarah akan terus jadi alat legitimasi kekuasaan,” ujarnya singkat.

Kalau kita bicara sejarah nasional, apalagi yang akan dipelajari banyak orang, prosesnya harus jelas. Harus ada diskusi luas tentang prinsip dasar yang kita sepakati bersama

Jika hal semacam ini terjadi, maka efek jangka panjangnya adalah depolitisasi ingatan masyarakat, di mana rakyat kehilangan daya reflektifnya terhadap sejarah karena sudah terbiasa percaya dengan narasi yang disuguhkan oleh pemerintah.

Andi kembali menekankan bahwa penulisan ulang sejarah memang selalu penuh kontroversi di setiap negara. Tapi dengan nada tegas, ia mengingatkan bahwa kontroversi justru sehat bila dikelola dengan jujur dan terbuka.

“Kalau kita bicara sejarah nasional, apalagi yang akan dipelajari banyak orang, prosesnya harus jelas. Harus ada diskusi luas tentang prinsip dasar yang kita sepakati bersama,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa dalam penulisan sejarah nasional, prinsip-prinsipnya harus jelas. Menurutnya, yang membedakan Orde Baru dengan Reformasi adalah lahirnya institusi anti-korupsi, penegakan HAM, dan penguatan demokrasi. Fakta-fakta inilah yang, kata Andi, seharusnya menjadi fondasi sejarah nasional, bukan sekadar glorifikasi dengan tone positif.

Tak hanya itu, istilah “sejarah resmi” yang diusung menteri kebudayaan ini juga menuai banyak kritik. Di layar, Alwijo tampak mengangkat alis ketika kami tanya terkait ini. Menurut Alwijo, istilah resmi yang digunakan dalam proyek ini banyak tidak sesuai dengan buku-buku sejarah yang ia temui.

“Kok ‘resmi’ gitu loh? Maksudku berarti yang lain enggak resmi gitu? Kalau ada resmi kan berarti yang lain enggak resmi. Berarti buku-buku terbitan Komunitas Bambu sama Margin Kiri itu enggak resmi dong berarti?” kata Alwijo.

Seniman Dolorosa Sinaga bahkan lebih keras menolak gagasan itu. Dengan sorot mata tajam, ia mempertanyakan mengapa negara merasa berhak menulis sejarah tunggal.

“Apa maksudnya sejarah resmi? Bangsa memang perlu menulis sejarahnya, tapi kenapa haknya diberikan ke negara? Seharusnya negara mendukung para sejarawan dan aktivis yang menulis dari kedaulatan rakyat, bukan dari kedaulatan negara,” tegasnya.

Upaya pemutihan sejarah

Kontroversi penulisan ulang sejarah ini semakin memanas ketika Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, melontarkan pernyataan menyakitkan tentang tragedi Mei 1998. Ia menyebut bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa bukanlah peristiwa pemerkosaan massal, bahkan sempat mempertanyakan kebenarannya. Ucapan itu sontak memicu kemarahan publik, seperti membuka kembali luka lama yang sejak awal tak pernah benar-benar diobati.

Dalam wawancaranya dengan kami, Aurelia mengingat momen ketika pertama kali mendengar pernyataan itu lewat ponselnya. “Awalnya aku kira hoaks,” katanya. Sulit baginya membayangkan seorang pejabat publik bisa begitu gamblang menyangkal fakta yang sudah tercatat dalam laporan investigasi resmi dan kesaksian korban. “Aku kira ini cuma clickbait Twitter, ternyata dia benar-benar ngomong kayak gitu.” ungkap dengan kecewa.

Padahal menurut laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Tragedi Mei 1998, sedikitnya terdapat 85 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, sebagian besar menimpa perempuan Tionghoa. Laporan itu mencatat bentuk kekerasan yang beragam: dari pelecehan seksual, pemukulan, hingga pemerkosaan brutal. Meski angka ini kemungkinan jauh lebih sedikit dibanding jumlah korban yang sebenarnya, karena banyak yang memilih diam akibat trauma dan stigma.

Yang membuat Aurelia makin geram adalah klarifikasi yang kemudian disampaikan Fadli Zon. Alih-alih meminta maaf, ia justru berfokus pada istilah “massal”. Seolah-olah perdebatan hanya soal jumlah korban.

“Klarifikasinya malah berkutat di semantik. Dia bilang cuma mempermasalahkan kata massal, padahal di statement awal jelas bilang itu nggak terjadi. Buatku itu sama saja mengabaikan testimoni korban, dan bahkan secara implisit menganggap kekerasan seksual sebagai sesuatu yang masih perlu dibuktikan,” ujar Aurelia dengan getir.

Kita butuh luka-luka ini untuk dihadirkan sebagai pengingat. Kita nggak butuh memori nasional yang steril, positif, dan naratif

Lalu, Aurelia menegaskan bahwa bahasa trauma kekerasan seksual tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa angka atau bahasa politik. Kekerasan yang terjadi pada 1998 itu pada dasarnya bukan sekadar soal jumlah, melainkan sebuah pola: sistematis, tertarget, dan meluas. Karena itu, menyangkalnya berarti juga menghapus tragedi tersebut dari ingatan bangsa.

Aurelia menarik nafas dan melanjutkan “Kita butuh luka-luka ini untuk dihadirkan sebagai pengingat. Kita nggak butuh memori nasional yang steril, positif, dan naratif” pungkasnya.

Pasalnya tak hanya Mei 1998, babak sejarah kelam Indonesia juga menyisakan luka panjang sejak tragedi 1965. Polanya serupa, tubuh perempuan dijadikan sasaran kekerasan. Mereka dituduh, diperkosa, dan dipaksa menanggung stigma.

Dolorosa Sinaga melihat kedua tragedi itu sebagai cermin kegagalan negara menghadapi masa lalunya. “65 itu betul-betul mesti diselesaikan. Kalau tidak bisa, kita harus bicara dengan generasi berikutnya, supaya mereka paham. Supaya mereka tahu ini tidak boleh berulang,” ujarnya. Baginya, seperti halnya 1998, tragedi 1965 hanya akan menjadi hantu yang terus menghantui selama negara menolak untuk mengakuinya.

Dolorosa juga menambahkan bahwa harus ada tindakan pembongkaran seluruh perangkat sistemik yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam membinasakan anggota dan orang yang didakwa berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia kala itu. Hal ini untuk menjamin bahwa pemerintahan sekarang tidak akan membiarkan kejahatan HAM semacam itu terjadi lagi.

Kesaksian seperti ini memperlihatkan bahwa penyangkalan merupakan bagian dari upaya pemutihan sejarah. Dengan menolak tragedi Mei 1998, negara secara sadar sedang menghapus ingatan kolektif tentang kekerasan rasial dan gender yang terjadi saat itu.

Bagaimana gerakan mereka dalam menolak upaya penulisan sejarah?

Di studio terbuka Dolorosa Sinaga, deretan patung berdiri rapat di setiap sudut meja dan lantai. Ada sosok perempuan bergaun panjang, figur yang menari dengan lengan terentang, hingga tubuh-tubuh kecil yang saling merapat seakan mencari perlindungan.

Bunyi logam beradu, aroma cat, dan jejak tangan pada tanah liat memperkuat kesan bahwa ruang ini bukan sekadar studio, melainkan sebuah arsip ingatan. Setiap patung berdiri seperti saksi bisu sejarah, menjelma suara alternatif yang menolak dibungkam oleh narasi tunggal pemerintah.

Seni itu powerful, karena dia menggunakan seluruh indera manusia. Full capacity. Itulah kenapa seni ditakuti negara

“Seni itu powerful, karena dia menggunakan seluruh indera manusia. Full capacity. Itulah kenapa seni ditakuti negara,” katanya dengan sorot mata tajam. “Karya seni itu juga objek hukum. Jadi nggak boleh takut. Dia punya kekuatan, karena lahir dari pikiran, imajinasi, dan pengalaman manusia,” Lewat seni, Dolorosa mengubah ruang senyap menjadi ruang perlawanan yang menyimpan memori kolektif rakyat ketika negara memilih menutupinya.

Jika Dolorosa melawan dengan karya seni, Aurelia menolaknya dengan tulisan. Ia percaya bahwa generasi sekarang punya akses luas pada informasi sejarah alternatif di luar buku pelajaran sekolah.

“Daripada penulisan ulang, yang lebih kita butuhkan sebagai bangsa adalah pembacaan ulang sejarah,” ujarnya. Melalui artikel dan konten sejarah yang ia unggah di media sosial, Aurelia ingin membuka ruang diskusi agar publik tidak menerima begitu saja narasi tunggal yang ditawarkan negara.

Hal serupa juga dilakukan Alwijo. Kecintaannya pada sejarah membuatnya terdorong untuk membagikan potongan peristiwa, arsip, dan analisis kritis kepada pengikutnya. Membicarakan sejarah di ruang publik digital adalah cara melawan.

Mereka menganggap sedang bekerja akademis, tapi tanpa sadar ikut mengiring orang masuk ke dalam kereta kematian

Sementara itu, Andi Achdian mengambil jalur berbeda. Dalam wawancara lewat Zoom, ia mengingatkan bahwa bahaya terbesar dari proyek penulisan sejarah ini adalah ketiadaan kritik. Menurutnya, para sejarawan yang terlibat berpotensi terjebak pada posisi seperti perwira Nazi Adolf Eichmann yang digambarkan Hannah Arendt dengan istilah banalitas kejahatan-nya— orang-orang yang bekerja profesional, taat prosedur, namun abai terhadap kejahatan yang mereka fasilitasi.

“Mereka menganggap sedang bekerja akademis, tapi tanpa sadar ikut mengiring orang masuk ke dalam kereta kematian,” tegasnya. Karena itu, ia percaya kritik harus dijaga, dan sejarawan perlu terus terkoneksi dengan suara korban serta agenda-agenda demokratisasi. Tanpa itu, sejarah hanya jadi alat legitimasi, bukan ruang refleksi.

Sejarah seharusnya ditulis untuk pembelajaran, refleksi, dan keadilan memori bagi masyarakat, bukan untuk melanggengkan kekuasaan. Melihat prosesnya yang tidak kritis, transparan, apalagi partisipatif, proyek ini lebih mirip rekonstruksi ideologis dibanding rekonstruksi kritis sejarah.

Memori Kolektif Bangsa

Apa jadinya sebuah bangsa tanpa ingatan? Mungkin kita akan terus berjalan, tapi selalu tersandung di tempat yang sama. Seperti kata Alwijo, sejarah itu ibarat luka di tubuh.

“Kalau kita kena arit sampai paha sobek, terus diplastik atau diperban, apakah kita mau biarkan perban itu nempel selamanya? Luka itu nggak akan sembuh. Justru harus dibuka agar bisa mengering,” katanya.

Analogi itu sederhana, tapi langsung menohok. Bagi Alwijo, sejarah bekerja dengan cara yang sama. Luka lama yang tak pernah diakui akan tetap membekas, bahkan bisa muncul kembali dalam bentuk yang berbeda. Karena itu, sejarah bukan hanya catatan masa lalu, melainkan memori yang harus diwariskan agar generasi baru bisa belajar.

Ingatan semacam itu di banyak negara dilembagakan, bukan disembunyikan. Memori kolektif bukan hanya arsip di buku pelajaran, tapi hadir nyata lewat museum, monumen, atau ritual peringatan yang membuat generasi baru tak pernah lupa.

Di Taiwan, misalnya, tragedi 228 Massacre tidak dipinggirkan, justru dihidupkan kembali lewat museum hak asasi manusia, seminar, buku, hingga festival film. Negara secara sadar memilih untuk menatap luka itu, agar warganya tahu bahwa kesalahan pernah terjadi, dan itu tidak boleh diulang.

“Negara yang baik adalah negara yang mengakui kesalahan masa lalunya. Ini jadi jaminan kalau mereka akan menegakkan hak asasi manusia dan bisa menjadi negara yang aman bagi warganya,” kata Aurelia.

Andi juga melihat hal serupa saat berkunjung ke Taiwan. Di balik kacamatanya, ia menceritakan bagaimana museum nasional Taiwan berdiri untuk mendokumentasikan praktik penyiksaan rezim Kuomintang. “Di sana, perilaku buruk rezim ditampilkan secara resmi, dilembagakan, dan diakui negara. Jadi masalahnya bukan ingatan, tapi politik,” ujarnya.

Negara yang baik adalah negara yang mengakui kesalahan masa lalunya

Indonesia, menurutnya justru gagal menjalankan transitional justice yang tuntas. Bandingkan dengan Korea Selatan yang berani menunjukkan sisi kelam militerisme dalam sejarah resmi mereka, atau Taiwan yang melembagakan ingatan kolektif lewat museum HAM nasional.

“Kita seolah demokratis, tapi kultur kita masih anti-demokrasi. Makanya ingatan kolektif ini nggak pernah lahir,” ujarnya. Bagi Andi, jika kita membiarkan ini berlanjut, maka yang tersisa hanyalah sejarah versi pemenang—sejarah yang steril dan tidak memberi ruang bagi kritik.

Andi menutup penjelasannya dengan wajah serius. Dari ceritanya, jelas bahwa ingatan kolektif bukan sekadar soal arsip atau museum, tapi tentang keberanian negara untuk menatap masa lalu apa adanya.

Babakan sejarah kelam bangsa ini sejak awal memang mesti disusun dengan benar. Kalau tidak, genosida di Indonesia bisa berulang.

Dolorosa Sinaga duduk dengan sorot mata tajam dan suara yang sesekali meninggi namun tegas saat menjawab pertanyaan kami. Membicarakan memori kolektif bangsa berarti juga harus membongkar perangkat kekuasaan yang sejak lama dipakai untuk menghapus sejarah.

“Babakan sejarah kelam bangsa ini sejak awal memang mesti disusun dengan benar,” ujarnya, mencondongkan tubuh ke depan. “Kalau tidak, genosida di Indonesia bisa berulang. Dan negara harus menjamin itu tidak terjadi lagi.” tegasnya.

Pada akhirnya, sejarah seharusnya jadi milik kita bersama. Seperti hidup yang tak melulu gegap gempita, kesalahan yang terjadi pun harus dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Akan tetapi, saat kesalahan tidak dijadikan bahan refleksi untuk masa depan yang lebih baik, ia bisa berubah wajah.

Sejarah bisa menjadi alat legitimasi kekuasaan jika jatuh ke tangan orang yang salah. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menolak narasi tunggal yang hanya menampilkan sisi heroik negara, apalagi ketika prosesnya sejauh ini menolak kehadiran luka masyarakat untuk diingat dan diikutsertakan. Jangan sampai kita hidup di sejarah versi pemenang.